Разделы сайта

Выбор редакции:

- Правила проведения гемостазиограммы во время беременности

- Гемостаз - процесс, останавливающий кровотечение

- Можно ли вечером делать тест на беременность

- Инструкция к различным типам тестов на беременность

- Оксандролон анавар – анаболический стероид, курс для женщин и мужчин, побочные эффекты

- Что поможет при болях во время месячных

- Количественный иммунохроматографический экспресс-тест для обнаружения скрытой крови в фекалиях

- Как родить самого красивого ребенка: научное обоснование

- Трехфазный график базальной температуры

- Любовный тест для девочек

Реклама

| Кровь человека: жидкость, дарующая жизнь. Дыхательная функция крови |

|

Транспорт кислорода кровью является жизненно важным процессом для функционирования всего организма. Гемолимфатическое соединение человека переносит частицы О 2 к каждой клеточной структуре и всем тканям, что необходимо для их жизнедеятельности. Какие клеточные структуры отвечают за транспортировку молекул О2 по гемолимфатическому веществу?Гемолимфатическое соединение человека состоит из жидкой части, которая известна как плазма, а также из форменных элементов, которые представлены кровяными клеточными единицами, находящимися в плазме. Среди всех типов кровяных тельц и пластин именно эритроциты предназначены для того, чтобы производить перенос газов кровью. Эритроциты имеют особую структуру: они вогнутые, что необходимо для того, чтобы удерживать частицы О 2 , когда происходит транспортировка атомами. Чтобы частицы «прилипали» к красным кровяным тельцам, в составе эритроцитов есть гемоглобин. Именно он и способен удерживать частицы газов для их транспортировки.

После этого частица кислорода транспортируется в саму клеточную единицу. На обратном пути эритроцитные клеточные единицы перевозят частицы углекислого газа. Эту процедуру выполняет и гемоглобин, который входит в структуру эритроцитов. Так возможен процесс транспортировки газа по самой гемолимфатической жидкости, газообмен между частицами гемолимфатического соединения и прочими типами клеточных единиц. Состояние частиц О2 в гемолимфе человекаВ гемолимфатическом соединении О 2 преобладает в растворенном состоянии. Только так он может начать взаимодействовать со . В плазменном соединении происходит растворение только малой дозы О 2 . При температуре в 37 градусов по Цельсию растворимость данного элемента приближается к 0.225 мл * л-1 * кПа-1. Исходя из этих данных, на 100 мл кровяного плазменного соединения может быть произведен перенос только 0,3 мл соединений О 2 , если будет поддерживаться давление в 13.3 кПа. Понятно, что такие показатели объема переноса О 2 являются недостаточными для нормального функционирования организма человека. Если принимать подобные критерии уровня концентрации О 2 в гемолимфе и условия его транспортировки и потребления клеточными единицами, то в спокойном состоянии минутный объем гемолимфы должен составлять около 150 л на минуту.

Именно гемоглобин является важным фактором в транспортировке О 2 . Каждый грамм этого элемента может связывать около 1.4 мл О 2 . В такой ситуации легко можно подсчитать, что при 150 г на литр единиц гемоглобина в 100 мл гемолимфы можно перенести почти 30 мл гемолимфы. А это уже является нормальным показателем О 2 для его обменного процесса между кровью и тканями для их нормального функционирования насыщения воздухом. Параметры дыхательной значимости гемолимфыСуществует несколько параметров, которые помогают определить дыхательную функцию гемолимфы. Первым критерием является емкость кислородного типа. Этот параметр определяется для гемоглобинных единиц. Данная величина помогает определить концентрацию О 2 , который находится в связанном положении с гемоглобином, причем учитывается полный объем насыщения. Вторым параметром является содержание О 2 в гемолимфе. Эта величина отражает содержание О 2 в крови. Благодаря этому критерию можно выяснить настоящее количество О 2 , которое имеется в обоих состояниях (растворенный тип О 2 , а также структурированный в гемоглобине).

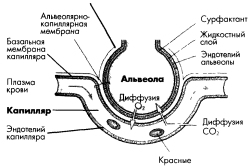

В данном случае отличие между кровяной жидкостью в артериях и венах будет составлять приблизительно 6 мл. Пропорция содержания О 2 , который находится в структурированном состоянии, к емкости О 2 гемоглобина и является параметром, который показывает степень кислородного наполнения гемоглобина. При нормальном здоровье человека данная величина должна составлять около 96%. Обменный газовый процесс газов между кровяной жидкостью и клеточными единицамиПроцесс газообмена О 2 и углекислого газообразного вещества между кровяной жидкостью, которая протекает в капиллярах, относящихся к большому кругу, и клеточными структурами различных типов тканей происходит за счет метода обычной диффузии. Кислород переходит из кровяной жидкости в клеточные структуры, а углекислый газ, наоборот, движется от клеточных структур различных типов тканей в кровяную жидкость. Такая транспортировка газов для дыхания клеток осуществляется под действием вещества интерстициального типа и градиента этих газообразных веществ в капиллярной крови. В данном случае можно наблюдать отличие в давлении. Разное кислородное давление в обеих сторонах от стенки кровеносного сосуда обеспечивает диффузионное движение кислородных частиц из кровяного вещества в вещество интерстициального типа. Давление в данном случае может колебаться между 29 и 81 мм.рт.ст.

На то, как происходят газообменные процессы в тканях и крови, влияют не только интерстициальная жидкость и градиента давления, но и площадь, где происходит обменный процесс, расстояние диффузного типа и коэффициенты данного параметра для той среды, где происходит сама диффузия. Установлено, что чем плотнее будет стенка капилляра, тем короче будет диффузное расстояние. Площадь, где будет происходит диффузия, может влиять на количество эритроцитов, которые протекают через капилляры за определенный промежуток времени в зависимости от движения крови в микроциркуляторном русле. На то, как быстро выходит кислород из крови в клеточные структуры, влияет величина конвекции плазмы, а также цитоплазма в обоих типах клеток от кровяной жидкости и от других тканей, куда должен перейти кислород. Если клетки тканей будут больше потреблять кислорода, то его напряжение начнет снижаться, а это приводит к тому, что облегчается процесс диссоциации гемоглобина, насыщенного кислородом. В артериальной крови содержание физически растворенного кислорода составляет 0,003 мл кислорода на 1 мл крови, а содержание углекислого газа в артериальной крови - 0,026 мл на 1 мл крови. Хотя содержание в крови кислорода и углекислого газа в физически растворенном состоянии относительно невелико, это состояние играет огромную роль в жизнедеятельности организма. Для того, чтобы связаться с теми или иными веществами, дыхательные газы сначала должны быть доставлены к ним в физически растворенном виде. Таким образом, при диффузии в ткани или кровь каждая молекула кислорода или углекислого газа определенное время пребывает в состоянии физического растворения. Большая часть кислорода переносится кровью в виде химического соединения с гемоглобином, один моль которого может связать до 4 молей кислорода. Т.е. 1 г гемоглобина может связать 1,39 мл кислорода. При анализе газового состава крови получают несколько меньшую величину - 1,34 - 1,36 мл кислорода на 1 г гемоглобина, так как некоторая часть гемоглобина находится в неактивном виде. Зная содержание гемоглобина, можно вычислить кислородную емкость крови. Максимальная ее величина составляет 0,20 л кислорода на 1 л крови. Однако такое содержание кислорода в крови может достигаться только в том случае, если кровь контактирует с газовой смесью с высоким содержанием кислорода, а в естественных условиях гемоглобин оксигенируется не полностью. Отношение между количеством гемоглобина и оксигемоглобина зависит от содержания физически растворенного кислорода в крови, которое пропорционально напряжению кислорода. Процентное отношение оксигемоглобина к общему содержанию гемоглобина в крови называется насыщением гемоглобина кислородом. Насыщение гемоглобина кислородом зависит от напряжения кислорода. Графически эту зависимость отражает так называемая кривая диссоциации оксигемоглобина, которая имеет S-образную форму. Конечный продукт окислительных обменных процессов - двуокись углерода - переносится кровью к легким и удаляется через них во внешнюю среду. Так же как и кислород, двуокись углерода может переноситься как в физически растворенном виде, так и в составе химических соединений. Химические реакции связывания двуокиси углерода сложнее, чем реакции присоединения кислорода, так как механизмы, отвечающие за транспорт двуокиси углерода, должны одновременно обеспечивать поддержание постоянства кислотно-щелочного равновесия крови и тем самым внутренней среды организма в целом. Напряжение углекислого газа в артериальной крови, поступающей в тканевые капилляры, составляет 40 мм рт. ст. В клетках, расположенных возле этих капилляров, его напряжение значительно выше, так как углекислый газ постоянно образуется в процессе метаболизма. В связи с этим физически растворенный углекислый газ переносится по градиенту напряжения из тканей в капилляры. Здесь некоторое количество углекислого газа остается в состоянии физического растворения, но большая часть его претерпевает ряд химических превращений. Прежде всего происходит гидратация молекулы двуокиси углерода с образованием угольной кислоты. В плазме крови эта реакция протекает очень медленно, в эритроците она ускоряется примерно в 10 тыс. раз. Это связано с действием фермента угольной ангидразы (карбоангидразы). Поскольку этот фермент присутствует только в клетках, практически все молекулы двуокиси углерода, участвующие в реакции гидратации, должны сначала поступить в эритроциты. Следующая реакция заключается в диссоциации слабой угольной кислоты на ионы бикарбоната и ионы водорода. Накопление ионов бикарбоната в эритроците приводит к тому, что между его внутренней средой и плазмой крови создается диффузионный градиент. Ионы бикарбоната могут передвигаться по этому градиенту лишь в том случае, если при этом не будет нарушаться равновесное распределение электрических зарядов. Поэтому с выходом каждого бикарбонатного иона должен происходить либо выход из эритроцита одного катиона, либо вход одного аниона. Поскольку мембрана эритроцита практически непроницаема для катионов, но сравнительно легко пропускает небольшие анионы, взамен бикарбонатного иона в эритроцит поступают ионы хлора. Этот обменный процесс называется хлоридным сдвигом. По мере поступления углекислого газа в эритроцит, там постоянно образуются не только бикарбонатные ионы, но также ионы водорода, однако это не сопровождается значительными сдвигами рН, что обусловлено особыми свойствами гемоглобина, который обладает значительной буферной емкостью. Углекислый газ может связываться также путем непосредственного присоединения к аминогруппам белкового компонента гемоглобина. При этом образуется так называемая карбаминовая связь. В легких направление всех описанных реакций меняется на противоположное, в результате чего происходит выделение углекислого газа. Кровь служит переносчиком кислорода из альвеолярного воздуха к тканям и двуокиси углерода от тканей тела к легочным альвеолам. Количество газа, растворяющегося в крови, зависит от следующих факторов: состав жидкости, объем и давление газа вне жидкости, температура жидкости и физические свойства данного газа. Для определения степени растворимости газа введен показатель - коэффициент растворимости. Он отражает объем газа, который может раствориться в 1 мл жидкости при температуре 0 °С и давлении его, равном 760 мм рт. ст. Если над жидкостью находится несколько газов, то каждый из них растворяется соответственно его парциальному давлению. Парциальное давление - это часть общего давления газовой смеси, приходящегося на долю того или иного газа смеси. Парциальное давление можно узнать, если известны давление газовой смеси и процентный состав данного газа. Если общее давление газовой смеси обозначить Р (мм рт. ст.), а содержание газа - а (в объемных процентах), то парциальное давление газа р можно найти по формуле Дальтона: р = р -T7J7J-, за вычетом давления водяного пара - 47 мм рт. ст. Например, при атмосферном давлении воздуха 760 мм рт. ст. парциальное давление кислорода составит примерно 21 % (от 760 мм), т. е. 159 мм рт. ст., азота - 7 9 % (от 760 мм), т. е. 596 мм рт. ст. Если газы растворены в жидкости, то применяют термин «напряжение», что аналогично понятию «парциальное давление». У млекопитающих животных напряжение кислорода в крови ниже атмосферного. Так, в атмосферном воздухе оно равно 150 мм рт. ст., а при переходе его в клетки - нескольким миллиметрам, причем уровень напряжения кислорода непосредственно связан с местом его нахождения в данный период дыхания (альвеолярный воздух, артериальная и венозная кровь). Связывание и перенос кислорода кровью.Кислород, поступающий в кровь, поглощается плазмой в незначительном количестве, основная же его часть переходит в эритроциты, где связывается с гемоглобином (НЬ) и образует с кислородом непрочное, легко диссоциирующее соединение - оксигемоглобин - НЬ02. Связывание кислорода гемоглобином зависит от напряжения кислорода в крови и является легкообратимым процессом. При понижении напряжения кислорода оксигемоглобин отдает кислород. Соотношение между парциальным давлением и количеством образовавшегося оксигемоглобина можно выразить кривой диссоциации оксигемоглобина, напоминающей по форме гиперболу. Нижняя часть кривых характеризует свойства гемоглобина в зоне низкого парциального давления кислорода, которые близки к имеющимся в тканях. Средняя частькривой создает представление о свойствах гемоглобина при тех величинах напряжения кислорода, которые имеются в венозной крови, а верхняя ее часть соответствует условиям, имеющимся в альвеолах легких. При парциальном давлении кислорода 80-100 мм рт. ст., то есть в тех условиях, которые имеются в альвеолах, он быстро поступает в кровь, и образуется оксигемоглобин. При низких парциальных давлениях кислорода, как это происходит в тканях, оксигемоглобин распадается, и кислород, освобождаясь, переходит в ткани. На связывание кислорода гемоглобином влияет наличие двуокиси углерода. При одном и том же парциальном давлении в присутствии окиси углерода меньше связывается кислорода и кривая диссоциации оксигемоглобина смещается вправо. В связи с этим поступление С 0 2 из тканей в кровь облегчает освобождение кислорода из оксигемоглобина и переход его в ткани. Наоборот, выделение из крови С 0 2 в легких способствует связыванию кислорода гемоглобином. В снабжении мышц кислородом при напряженной работе важную роль играет внутримышечный пигмент миоглобин, который дополнительно связывает кислород. Связь кислорода с миоглобином более прочная, чем с гемоглобином. При этом существенное значение имеют ферментативные внутриклеточные процессы. Количество кислорода, которое может быть связано 100 мл крови при полном переходе гемоглобина крови (НЬ) в оксигемоглобин (НЬ02), составляет кислородную емкость крови. 1 г гемоглобина может связать 1,34 % мл кислорода, следовательно, если в крови содержится 14 % гемоглобина, то она способна связать 19 мл кислорода. У большинства животных кислородная емкость крови составляет 14,2-19,8 об %. Связывание и перенос углекислого газа кровью . В венозной крови содержится 50-58 об % двуокиси углерода, причем наибольшая ее часть содержится в плазме и эритроцитах в виде угольной кислоты, около 2,5 об % - в растворенном состоянии и 4-5 об % связано с гемоглоби: ном в виде карбогемоглобина. Образующаяся в тканях двуокись углерода легко диффундирует в кровь сосудистых капилляров большого круга кровообращения, так как напряжение С 0 2 в тканях значительно выше его напряжения в артериальной крови. Двуокись углерода, растворяясь в плазме, диффундирует внутрь эритроцитов, где она под влиянием фермента карбоангидразы превращается в угольную кислоту: С 0 2 + Н 2 О ^ Н 2 С 0 3 . Поскольку вся двуокись углерода в эритроцитарной плазме переходит в угольную кислоту, напряжение С 0 2 внутри эритроцитов падает до нуля. В связи с этим в эритроциты постоянно поступают новые порции СОг, концентрация ионов НС03 , образующихся в эритроцитах, возрастает, и эти ионы начинают диффундировать в плазму. Здесь они присоединяют Na, образуя ЫаНСОз, освобождающийся хлор проникает в эритроциты. Оксигемоглобин имеет константу диссоциации в 70 раз большую, чем дезоксигемоглобин. Оксигемоглобин - более сильная кислота, чем угольная, а дезоксигемоглобин - более слабая. Поэтому в артериальной крови оксигемоглобин, вытеснивший ионы К + из бикарбонатов, переносится в виде соли КНЬ02 . В тканевых капиллярах часть КНЬ02 отдает кислород и превращается в КНЬ. Из него угольная кислота, как более сильная, вытесняет ионы К + : КНЬ02 + Н 2 С 0 3 = КНЬ + 0 2 + -г-КНСОзТ Таким образом, превращение оксигемоглобина в гемоглобин сопровождается увеличением способности крови связывать двуокись углерода. Это явление получило название эффекта Холдена. Гемоглобин служит источником катионов К+, необходимых для связывания угольной кислоты в форме бикарбонатов. В эритроцитах тканевых капилляров образуется дополнительное количество бикарбоната калия, а также карбогемоглобин, а в плазме крови увеличивается количество бикарбоната натрия. Бикарбонат с кровью попадает з капилляры малого круга кровообращения, где в эритроцитах происходит обратная реакция, и освобождающаяся двуокись углерода из крови поступает по законам диффузии в альвеолярный воздух. Газообмен в легких . Обмен газов между альвеолярным воздухом и венозной кровью малого круга кровообращения происходит вследствие разницы парциальных давлений кислорода (102-40 = 62 мм рт. ст.) и двуокиси углерода (47 - 40 = 7 мм рт. ст.). Эта разница вполне достаточна для быстрой диффузии газов на поверхности соприкосновения стенки капилляров с альвеолярным воздухом. Двуокись углерода диффундирует через альвеолы примерно в 25 раз быстрее кислорода, поэтому достаточно разности давлений всего в 0,03 мм рт. ст. Даже при разнице в давлении 0 2 в 30- 35 мм через 1 см2 альвеол проходит за минуту 6,7 см3 , а через всю поверхность альвеол человека - 6000 см3 кислорода. Такая скорость и величина диффузии кислорода полностью обеспечивают максимальную интенсивную физическую работу. Перенос кислорода Для выживания человек должен быть способен поглощать кислород из атмосферы и транспортировать его клеткам, где он используется в метаболизме. Некоторые клетки могут короткое время вырабатывать небольшое количество энергии без участия кислорода (анаэробный метаболизм). Другие органы (например, головной мозг) состоят из клеток, которые могут существовать только при наличии постоянного снабжения кислородом (аэробный метаболизм). Различные ткани имеют различную степень толерантности к аноксии (отсутствию кислорода). Мозг и сердце - наиболее уязвимые органы. В начале недостаток кислорода поражает функцию органа, а с течением времени вызывает и необратимые морфологические изменения (в случае с мозгом это происходит в течение считанных минут), когда восстановление функции невозможно. В покое клетки нашего тела потребляют около 300 л кислорода в сутки, или 250 мл в минуту. При физических упражнениях илиработе потребность в нем может возрасти в 10-15 раз. Если бы кислород, приносимый кровью тканям, был просто растворен в плазме, крови нужно было бы циркулировать в организме, даже находящемся в состоянии покоя, со скоростью 180 л в минуту, чтобы доставить достаточное количество этого газа клеткам, так как кислород не особенно хорошо растворим в плазме. В действительности, когда человек отдыхает, кровь циркулирует в его сосудах со скоростью около 5 л в минуту и переносит весь кислород, необходимый клеткам. Разница между 180 и 5 л в минуту обусловлена функцией гемоглобина. Гемоглобин - это пигмент красных кровяных клеток, осуществляющий перенос почти всего кислорода и большей части углекислоты. Кровь, находящаяся в равновесии с альвеолярным воздухом, находящимся в легких, может содержать в растворе только 0,25 мл кислорода и 2,7 дл углекислоты на 100 мл, но благодаря гемоглобину 100 мл крови могут нести около 20 мл кислорода и 50-60 мл углекислоты. Примерно 2% кислорода крови растворено в плазме, остальное же количество находится в соединении с гемоглобином. После того как кислород входит в кровь легочных капилляров, он диффундирует из плазмы в эритроциты и соединяется с гемоглобином - одна молекула кислорода присоединяется к одной молекуле гемоглобина с образованием молекулы оксигемоглобина. ГЕМОГЛОБИН < - > ОКСИГЕМОГЛОБИН Стрелки показывают, что эта реакция обратима, т. е. она может идти в любом направлении в зависимости от условий. Гемоглобин, разумеется, приносил бы организму мало пользы, если бы он мог только принимать кислород, но не отдавал бы его там, где это необходимо. В легких реакция идет слева направо, с образованием оксигемоглобина, а в тканях - справа налево, с освобождением кислорода. Различный цвет артериальной и венозной крови обусловлен тем, что оксигемоглобин имеет ярко-красную окраску, а гемоглобин - пурпурную. Соединение кислорода с гемоглобином и расщепление оксигемоглобина регулируется двумя факторами: прежде всего количеством присутствующего кислорода и в меньшей степени - количеством углекислоты. В легких концентрация кислорода относительно высока, и там образуется оксигемоглобин. Выйдя из легких, кровь проходит через сердце и артерии, где концентрация кислорода почти не меняется, к тканям, которые бедны кислородом. Здесь оксигемоглобин расщепляется, освобождая кислород, который диффундирует в тканевые клетки. Углекислота, соединяясь с водой, образует угольную кислоту Н2С03; поэтому при повышении концентрации С02 кислотность крови возрастает. Способность гемоглобина переносить кислород при этом уменьшается; таким образом, соединение гемоглобина с кислородом отчасти регулируется количеством С02. Это создает чрезвычайно эффективную систему переноса. В капиллярах тканей концентрация углекислоты высока; действие низкого напряжения 02 в сочетании с действием высокого напряжения С02 ведет к освобождению кислорода гемоглобином. В капиллярах легких (или жабр у рыб) напряжение С02 ниже, и под действием высокого напряжения 02 и низкого напряжения С02 гемоглобин присоединяет к себе кислород. Важно помнить, что чем больше в крови углекислоты, тем более кислую реакцию имеет кровь, а в кислом растворе способность гемоглобина переносить кислород понижена. Направление и скорость диффузии фактически определяются парциальным давлением, или напряжением, данного газа. В газовой смеси каждый газ производит независимо от остальных газов то же самое давление, которое он создавал бы один. На уровне моря, где общее давление воздуха равно 760 мм рт. ст., кислород создает давление 150 мм рт. ст. Иными словами, парциальное давление (напряжение) кислорода в атмосфере равно 150 мм рт. ст. Так как в альвеолярном воздухе кислорода меньше, чем в атмосферном, то парциальное давление кислородав альвеолах составляет около 105 мм рт. ст. Кровь проходит через легочные капилляры слишком быстро, чтобы прийти в полное равновесие с альвеолярным воздухом, так что давление кислородав артериальной крови несколько ниже -около 100 мм рт. ст.Парциальное давление кислорода в тканях колеблется от 0 до 40 мм рт ст., поэтому кислород диффундирует из капилляров в ткани.Однако из крови выходит не весь кислород, кровь протекает через капилляры слишком быстро, чтобы могло быть достигнуто полное равновесие, и кроме того ткани обычно содержат остаточный кислород. В венозной крови, возвращающейся к легким, давление кислорода равно около 40 мм рт. ст. В артериальной крови, где парциальное давление кислорода равно обычно 100 мм рт.ст., на каждые 100 мл крови приходится около 19 мл кислорода. При напряжении 02, свойственном венозной крови (40 мм рт. ст.), в каждых 100 мл крови содержится 12 мл кислорода. Разность в 7 мл представляет количество кислорода, отданное тканям каждыми 100 мл крови. Таким образом, 5 л крови нашего тела за каждый кругооборот по организму могут передавать тканям 350 мл кислорода. Из книги Марчер, Л. Олларс, П. Бернард. Травма рождения: метод ее разрешения автора Лизбет Марчер1.4. Контр-перенос и повторное рождение Очерченные выше проблемы характера сохраняют свою силу применительно не только к клиенту, но и к терапевту. Если сам терапевт несет в себе проблемы, связанные с ранней потребностью в зависимости, весьма реален шанс, что он будет Из книги Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5-3 лет автора Елена ЯнушкоПеренос знаний Необходимо специально позаботиться о том, чтобы знания и умения, которые дети приобрели во время занятий, активно использовались ими как на других занятиях, так и в повседневной жизни. Для этого надо держать близких в курсе событий – они должны знать о Из книги Справочник неотложной помощи автора Елена Юрьевна Храмова Из книги Исцеление перекисью водорода автора Геннадий Петрович МалаховПерекись – источник кислорода При попадании в кровь человека перекись водорода распадается на воду и кислород. И именно в этой реакции кроется секрет лечебного действия перекиси водорода. В результате распада образуется атомарный кислород как промежуточная стадия Из книги Сабельник - болотный целитель автора Александр КородецкийНам не хватает кислорода! Со школьной скамьи нам известно, что кислород был основным элементом при зарождении жизни на Земле, и сейчас он необходим для активной и здоровой жизни. Однако за последние 200 лет содержание кислорода в воздухе сократилось почти вдвое. Причина - Из книги Вездесущие гормоны автора Игорь Моисеевич КветнойНевидимые помощники кислорода В сентябре 1981 года в Москве в гостинице "Космос" проходил Международный конгресс по гипербарической медицине. В советской столице, где функционирует крупнейший в мире Центр гипербарической оксигенации, собрались ученые из разных стран, Из книги Как легко бросить курить и не поправиться. Уникальная авторская методика автора Владимир Иванович МиркинПеренос ноги Ноги вместе, руки в стороны, левую ногу поднять и перенести через препятствие (спинку стула). Делать перенос ноги плавно, круговым движением; тяжесть тела во время упражнения переносить на носок опорной Из книги Учимся понимать свои анализы автора Елена В. ПогосянПеренос углекислоты Перенос углекислоты представляет для организма особую проблему, так как при растворении углекислота быстро превращается в угольную кислоту.В покое клетки выделяют около 200 мл углекислоты в 1 мин. Если бы она была просто растворена в плазме (которая Из книги 200 рецептов здоровья для метеочувствительных людей автора Татьяна Лагутина Из книги Формула абсолютного здоровья. Дыхание по Бутейко + «Детка» Порфирия Иванова: два метода против всех болезней автора Федор Григорьевич КолобовУпражнение «Перенос тяжести тела» Исходное положение: стоя, руки за спиной, пальцы сведены в замок.Техника выполнения. Присесть, согнув левую ногу в колене, не отрывая пятку от пола. Правая нога вытянута и отставлена как можно дальше в сторону. Перемещать тяжесть тела с автора Наталья Ивановна СтепановаПеренос болезни на болотную кочку Когда больной пропотеет, берут его потную рубаху и идут к болоту. На болоте нужно найти кочку, которая в стороне от других кочек, и положить на нее рубаху. Левой рукой держат осиновую лучину и водят вокруг рубахи против часовой стрелки, при Из книги Заговоры сибирской целительницы. Выпуск 32 автора Наталья Ивановна СтепановаПеренос хвори на стоялое озеро Делается это втайне, никого не оповещая. Для мужчины перенос хвори делают по мужским дням (понедельник, вторник, четверг), а для женщины – в женские дни (среда, пятница). После заката подводят больного или больную к озеру, так чтобы глаза Из книги Заговоры сибирской целительницы. Выпуск 32 автора Наталья Ивановна СтепановаПеренос болезни на нож Новый ножик кладут на рубаху больного и крутят его так, чтобы он вертелся против часовой стрелки, при этом больной должен говорить: Святой крест на теле, Икона Спасителя на стене, Нож булатный в моей руке. Ворота отворены, Коней запрягли, Чтоб вы, Из книги Заговоры сибирской целительницы. Выпуск 32 автора Наталья Ивановна СтепановаПеренос болезни на старую могилу Если врачи уже не помогают и вы испробовали все средства, можно попробовать оставить свою болезнь на старой могиле. Для этого нужно пойти в три часа дня на старое кладбище и там отыскать заброшенную безымянную могилу. Встав в ногах Из книги 1777 новых заговоров сибирской целительницы автора Наталья Ивановна СтепановаПеренос болезни на ветер Для этого обряда необходимо, чтобы на улице был сильный ветер. Когда будет подходящая погода, пусть больной встанет лицом к ветру и выкрикивает заговорные слова. Заговор следующий: Садись, моя хворь, на ветер, покатайся, Никогда ко мне не Из книги Питание для мозга. Эффективная пошаговая методика для усиления эффективности работы мозга и укрепления памяти автора Нил БарнардНедостаток кислорода в мозге Если доступ кислорода в мозг был прерван – пусть даже на непродолжительное время, – последствия этого могут оказаться для него катастрофическими.Самая, пожалуй, ужасная ситуация – это остановка сердца. Когда бригаде медиков удается вас В покое клетки нашего тела потребляют около 300 л кислорода в сутки, или 250 мл в минуту. При физических упражнениях или работе потребность в нем может возрасти в 10-15 раз. Если бы кислород, приносимый кровью тканям, был просто растворен в плазме, крови нужно было бы циркулировать в организме, даже находящемся в состоянии покоя, со скоростью 180 л в минуту, чтобы доставить достаточное количество этбго газа клеткам, так как кислород не особенно хорошо растворим в плазме. В действительности, когда человек отдыхает, кровь циркулирует со скоростью около 5 л в минуту и переносит весь кислород, необходимый клеткам. Разница между 180 и5лв минуту обусловлена функцией гемоглобина. Гемоглобин - это пигмент красных кровяных клеток, осуществляющий перенос почти всего кислорода и большей части углекислоты. Кровь, находящаяся в равновесии с альвеолярным воздухом, может содержать в растворе только 0,25 мл кислорода и 2,7 дл углекислоты на 100 мл, но благодаря гемоглобину 100 мл крови могут нести около 20 мл кислорода и 50-60 мл углекислоты. Примерно 2% кислорода крови растворено в плазме, остальное же количество находится в соединении с гемоглобином. После того как кислород входит в кровь легочных капилляров, он диффундирует из плазмы в эритроциты и соединяется с гемоглобином - одна молекула кислорода присоединяется к одной молекуле гемоглобина с образованием молекулы оксигемо-глобина Гемоглобин Оксигемоглобин Стрелки показывают, что эта реакция обратима, т. е. она может идти в любом направлении в зависимости от условий. Гемоглобин, разумеется, приносил бы организму мало пользы, если бы он мог только принимать кислород, но не отдавал бы его там, где последний необходим. В легких реакция идет слева направо с образованием оксигемоглобина, а в тканях - справа налево с освобождением кислорода. Различный цвет артериальной и венозной крови обусловлен тем, что оксигемоглобин имеет ярко-красную окраску, а гемоглобин -пурпурную. Соединение кислорода с гемоглобином и расщепление оксигемоглобина регулируется двумя факторами: прежде всего количеством присутствующего кислорода и в меньшей степени - количеством углекислоты. В легких концентрация кислорода относительно высока, и там образуется оксигемоглобин. Выйдя из легких, кровь проходит через сердце и артерии, где концентрация кислорода почти не меняется, к тканям, которые бедны кислородом. Здесь оксигемоглобин расщепляется, освобождая кислород, который диффундирует в тканевые клетки. Углекислота, соединяясь с водой, образует угольную кислоту Н2СО3; поэтому при повышении концентрации СО2 кислотность крови возрастает. Способность гемоглобина переносить кислород при этом уменьшается; таким образом, соединение гемоглобина с кислородом отчасти регулируется количеством СО2. Это создает чрезвычайно эффективную систему переноса. В капиллярах тканей концентрация углекислоты высока; действие низкого напряжения О2 в сочетании с действием высокого напряжения СО2 ведет к освобождению кислорода гемоглобином. В капиллярах легких (или жабр у рыб) напряжение СО2 ниже, и под действием высокого напряжения О2 и низкого напряжения СО2 гемоглобин присоединяет к еебе кислород. Важно помнить, что чем больше в крови углекислоты, тем более кислую реакцию имеет кровь, а в кислом растворе способность гемоглобина переносить кислород понижена. Направление и скорость диффузии фактически определяются парциальным давлением, или напряжением, данного газа. В газовой смеси каждый газ производит независимо от остальных газов то же самое давление, которое он создавал бы один. На уровне моря, где общее давление воздуха равно 760 мм рт. ст., кислород создает г/ь этого давления, т. е. 150 мм рт. ст. Иными словами, парциальное давление (напряжение) кислорода в атмосфере равно 150 мм рт. ст. Так как в альвеолярном воздухе кислорода меньше, чем в атмосферном, то парциальное давление кислорода в альвеолах составляет около 105 мм рт. ст. Кровь проходит через легочные капилляры слишком быстро, чтобы прийти в полное равновесие с альвеолярным воздухом, так что давление кислорода в артериальной крови несколько ниже - около 100 мм рт. ст. . Парциальное давление кислорода в тканях колеблется от 0 до 40 мм рт. ст.; поэтому кислород диффундирует из капилляров в ткани. Однако из крови выходит не весь кислород, кровь протекает через капилляры слишком быстро, чтобы могло быть достигнуто полное равновесие, и, кроме того, ткани обычно содержат остаточный кислород. В венозной крови, возвращающейся к легким, давление кислорода равно около 40 мм рт. ст. В артериальной крови, где парциальное давление кислорода равно обычно 100 мм рт. ст., на каждые 100 мл крови приходится около 19 мл кислорода. При напряжении О2, свойственном венозной крови (40 мм рт. ст.), в каждых 100 мл крови содержится 12 мл кислорода. Разность в 7 мл представляет количество кислорода, отданное тканям каждыми 100 мл крови. Таким образом, 5 л крови нашего тела за каждый кругооборот по организму могут передавать тканям 350 мл кислорода. 207. ПЕРЕНОС УГЛЕКИСЛОТЫ КРОВЬЮ Перенос углекислоты представляет для организма особую проблему, так как при растворении углекислота быстро превращается в угольную кислоту: В покое клетки выделяют около 200 мл углекислоты в 1 мин. Если бы она была просто радтворена в плазме (которая может переносить в растворенном состоянии только 4,3 мл углекислоты на 1 л), то кровь должна была бы циркулировать со скоростью 47 л/мин вместо 4-5 л/мин. Кроме того, при таком количестве углекислоты кровь имела бы рН 4,5, клетки же способны выживать лишь в узких пределах рН в области слабо щелочной реакции, близкой к нейтральной (при рН примерно от 7,2 до 7,6). Гемоглобин благодаря своим уникальным свойствам позволяет каждому литру крови переносить из тканей к альвеолам около 50 мл углекислоты, причем кислотность артериальной и венозной крови различается лишь на несколько сотых долей единицы рН. Часть углекислоты находится в непрочном химическом соединении с гемоглобином, небольшое количество присутствует в виде угольной кислоты, большая же часть угольной кислоты образует бикарбонаты в результате нейтрализации ионами натрия и калия, освобождающимися при превращении оксигемоглобина в гемоглобин. Химические детали этого процесса сложны и не могут быть рассмотрены в этой книге. Интересно отметить, что в ходе эволюции возникло химическое соединение (гемоглобин), обладающее всеми свойствами, необходимыми для обслуживания процесса дыхания: способностью переносить кислород и углекислоту и поддерживать рН крови на постоянном уровне в течение всех фаз этого переноса газов. Углекислота переходит из тканей в кровь и из крови в альвеолы, диффундируя из области с более высоким парциальным давлением в область с более низким давлением. Давление углекислоты в тканях составляет около 60, в венозной крови - около 47, а в альвеолах - около 35 мм рт. ст. Парциальное давление углекислоты в артериальной крови равно около 41 мм рт. ст., так что кровь содержит много углекислоты и после того, как она прошла через легкие. Превращение углекислоты в угольную кислоту в капиллярах тканей и обратное превращение угольной кислоты в углекислоту ускоряется примерно в 1500 раз особым ферментом, называемым угольной ангидразой. Когда процесс нормального удаления углекислоты легкими нарушается, например при воспалении легких, ее концентрация (фактически концентрация бикарбонатов и угольной кислоты) в крови возрастает, и такое состояние крови называется ацидозом. Это не означает, что кровь действительно становится кислой (ее реакция все еще остается несколько щелочной); просто происходит уменьшение щелочного резерва крови (главным образом натрия). Когда щелочной резорв крови оказывается исчерпанным, кровь ужз не может сохранять щелочную реакцию, ее рН изменяется и клетки тканей погибают от воздействия кислой крови. Ацидоз наблюдается также при диабете. Здесь, однако, это связано не с недостаточным удалением углекислоты легкими, а с избыточным образованием кислот тканями вследствие нарушенного обмена углеводов. |

| Читайте: |

|---|

Новое

- Отсутствие овуляции при регулярных месячных

- Питание семимесячного ребенка

- Беременность после родов при грудном вскармливании – признаки «интересного» положения

- Яичники у женщин расположение

- Инструкция к различным типам тестов на беременность

- Что делать, если ребенок не берет грудь

- Тянет низ живота после овуляции — что это означает

- Как правильно носить женское нижнее белье

- Второй ребенок!? Боюсь, что муж будет любить ребёнка больше меня

- Мамины проблемы при кормлении

О 2 поступает в гемолимфатическое средство из дыхательных органов.

Затем эритроциты «цепляют» каждую частицу газа, после чего она путешествует по организму человека с большой скоростью. Далее эритроцит перевозит О 2 к необходимой единице клеточного типа.

О 2 поступает в гемолимфатическое средство из дыхательных органов.

Затем эритроциты «цепляют» каждую частицу газа, после чего она путешествует по организму человека с большой скоростью. Далее эритроцит перевозит О 2 к необходимой единице клеточного типа. Вот почему очень важно наличие гемоглобина в гемолимфе. В противном случае каждая клеточная единица испытывала бы недостаток воздуха.

Вот почему очень важно наличие гемоглобина в гемолимфе. В противном случае каждая клеточная единица испытывала бы недостаток воздуха. Третьим параметром является уровень кислородного объема гемоглобина. В нормальном состоянии на 100 мл кровяной жидкости артериального типа приходится около 20 мл О 2 . Для венозной крови рассчитано, что этот параметр колеблется между 13 и 14 мл О 2 .

Третьим параметром является уровень кислородного объема гемоглобина. В нормальном состоянии на 100 мл кровяной жидкости артериального типа приходится около 20 мл О 2 . Для венозной крови рассчитано, что этот параметр колеблется между 13 и 14 мл О 2 . Напряжение углекислого газа может колебаться от 21 до 41 мм.рт.ст. в соединении интерстициального типа выше, чем в кровяной жидкости. В таком случае переход углекислого газа происходит приблизительно в 20 раз скорее, чем кислородное диффузное движение, поэтому удаление углекислого газа из клеток происходит намного проще и быстрее, чем доступ кислородного вещества к клеткам.

Напряжение углекислого газа может колебаться от 21 до 41 мм.рт.ст. в соединении интерстициального типа выше, чем в кровяной жидкости. В таком случае переход углекислого газа происходит приблизительно в 20 раз скорее, чем кислородное диффузное движение, поэтому удаление углекислого газа из клеток происходит намного проще и быстрее, чем доступ кислородного вещества к клеткам.